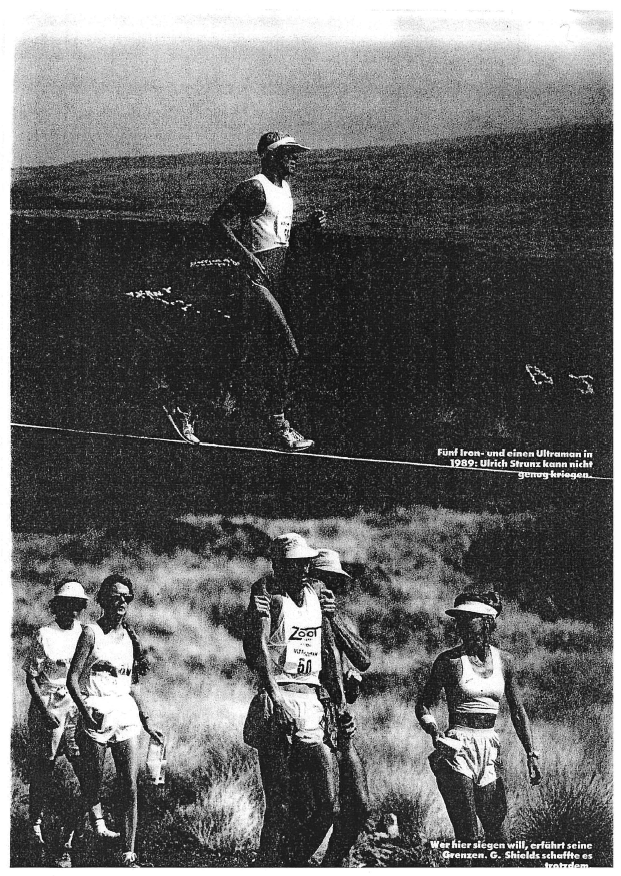

Ultraman auf Hawaii Teil III Der dritte Tag

Auch in der zweiten Nacht schlafe ich kaum. Die Anspannung, Adrenalinausschüttung und das Cola fordern ihren Tribut. Ich versuche, mit Meditationsübungen trotzdem zu relaxen, kann am Morgen dann aber kaum stehen. Ein furchtbares Gefühl, wenn man weiß, dass eigentlich eine doppelte Marathondistanz vor einem liegt. Wie ein Gewicht lastet dumpfe Müdigkeit auf mir, bevor ich überhaupt den ersten Schritt auf der Laufstrecke getan habe.

Und zudem diese nagende Ungewissheit. Über EINEN Marathon wissen meine Beine und mein Gehirn Bescheid, aber was geschieht bei KM 60? Wie soll ich die erste Hälfte des Laufes angehen? Schnell, um es möglichst rasch hinter mich zu bringen, dann aber womöglich bei Kilometer 70 den totalen Einbruch zu erleben? Oder bewusst langsam – wozu übrigens alle raten? Nur: Die Schmerzen werden auf jeden Fall kommen, zudem die Müdigkeit, die inneren Zweifel. Wird dann nicht jede Stunde, die man vorher vertrödelt hat, zählen? Eigentlich kann mir keiner eine vernünftige Antwort geben.

Nach dem Start gleich wieder bergauf. Schon nach wenigen Minuten schmerzhafte Atmung, Laktat sicher über 4. Noch ist es kühl, die Sonne noch nicht aufgegangen. Später soll es brüllend heiß werden, also erstmal die kommenden zwei, drei Stunden ausnutzen, um rasch voranzukommen. Ich spurte regelrecht los, überhole sogar den Wundermann Hannes Blaschke (Gesamtzweiter des Wettkampfs) und finde meinen Takt.

Dieses Tempo kenne ich gut. Der erste Marathon soll, so mein jetzt getroffener Entschluss, drei Stunden dreißig Minuten dauern: bergab beschleunigen, bergauf im Watschelgang. „Nie stehenbleiben“, befiehlt mir Dirk. Er würde jetzt allerdings erstmal Kaffeetrinken fahren … mein „Kobold“ meldet sich da wieder: Eigentlich macht das doch alles Spaß, und seit wann wird hier überhaupt Rücksicht auf den Körper genommen?

Die Laufstrecke kann ich immerhin ganz gut visualisieren, da sie ja identisch mit der Radstrecke des IRONMAN ist. Hier wird mir nichts Unvermutetes passieren, auch auf die Steigungen bin ich somit vorbereitet. Am höchsten Punkt erlaube ich mir sogar trotz akuter Atemnot einige Späßchen für die Videokamera. Und jetzt Drehung nach rechts – von nun an nur noch geradeaus bis nach Kona. Ich weiß jetzt ganz sicher, dass ich es schaffen werde. Ganz sicher. (Der übliche Trick: Man überzeugt sich selbst, dass man das Zeitlimit selbst dann einhalten kann, wenn man die gesamte Strecke marschiert …)

„Rolling Hills“ nennt man diese Aneinanderreihung von Auf und Ab eines endlos erscheinenden Highways, und sie „rollen“ tatsächlich unter meinen Schuhen hinweg. Am Kontrollpunkt (Hilton Hotel, halbe Strecke) ruft man mir erlösende „3:31 Std“ zu – man kann sich auf antrainiertes Zeitgefühl und den Körper eben doch verlassen.

Den zweiten Marathon gehe ich mit einer Zeitvorstellung von 3:55 Std. an, in etwa die Zeit, die ich beim allerersten IRONMAN auf Neuseeland gebraucht habe. Auch hierfür kann ich mich noch genau an die nötige Schrittfolge erinnern, kommt es doch vor allem drauf an, Anstiege so locker wie möglich zu überwinden. Das kostet zwar Zeit, gibt mir aber die Sicherheit, nicht irgendwann zusammenzubrechen. Denn damals im Ziel von Neuseeland hatte ich mich relativ frisch gefühlt – auch eine Form der Autosuggestion.

„Wie eine Maschine“, ruft mir Dirk vom Autofenster aus zu. Für jedes Lob ist man jetzt überaus empfänglich, und Dirk weiß das natürlich. Die Schmerzen in den Beinen, die bei Kilometer 50 schleichend begonnen hatten, werden immer unerträglicher. Andererseits: Keine Kopfschmerzen, keine Atemnot, keine Magenkrämpfe, kein Durchfall, keine angeschwollenen Knie. Kurz – es geht mir doch blendend, oder nicht? Nur grauselige Schmerzen in den Beinmuskeln und Kniegelenken. Ja, ja, eben: NUR! Der Mensch lebt von Vergleichen und bei derartigen Leistungen muss man sich eben über seine Probleme hinwegtrösten, indem man sich darüber freut, wie gut es den ANDEREN Körperteilen geht.

Während des Laufens zwinge ich mich immer wieder zu meditativer Tiefenatmung: mit Rhythmuswechseln und Entspannungsübungen will ich mich selbst von den Schmerzen in den Beinen ablenken. Damit muss ich jetzt eben leben, zumindest während der nächsten „paar“ Kilometer noch. Bei KM 70 forciere ich leicht das Tempo und erinnere mich so nebenbei an den Läufer-Merksatz: „Wenn´s einem schlecht geht, warum langsamer werden? Versuch´s vielleicht mal etwas schneller, manchmal hilft das.“ Und tatsächlich – die Schmerzen sind zwar ähnlich wie vorher (offensichtlich gewöhne ich mich daran), werden aber durch das steigende Tempo nicht schlimmer. Mein jetzt besonders aufmerksames Begleitteam kühlt mich nun ständig ab, und als Nahrung müssen vorerst eine Banane und ein Keks reichen. Eigentlich wollte ich ja hier mein „Nach-Ironman-Gewicht“ reduzieren, aber ein prüfender Blick auf den Bauch enttäuscht mich doch sehr – viel hat sich da nicht getan. Schade.

Und dann endlich rechts der Flughafen – IRONMAN-Wendepunkt der Laufstrecke – nur noch lächerliche 15 km vor mir. Die schaffe ich, packe ich, reiße ich runter!

Tempo wieder reduziert, ganz vorsichtig jetzt keinen Mist mehr bauen. Links vorne, gar nicht soooo weit entfernt, der Gesamtsieger Gary Shields. Er taumelt, bleibt stehen, wird massiert. Mein Mentor Dirk ist außer sich vor Freude: Den solle ich doch gefälligst mal überholen, das gäbe gute Fotos.

Oh weh. Und doch: Auf der letzten Meile, im letzten Anstieg, dort wo Marc Allen vor 6 Wochen Dave Scott davonlief (der berühmte Titanenkampf), über “spurte“ ich Gary und kollere beinahe den steilen Hügel zum Meer hinab. Eigentlich geht´ s mir doch gut, verdammt gut.

Muss ich noch erwähnen, dass der Zieleinlauf locker, ganz locker vonstatten ging? Entspannt, lächelnd trabe ich bis 5 cm vor die Kamera. Vierter von 62, na also. Wenigstens laufen kann ich.